『工程师说』探秘图像一致性技术语言和典型应用

在影像制作的广阔世界里,我们是否曾面临这样的困境:面对来自不同厂家、不同型号的摄像机与监视器,调色师与工程师之间仿佛说着不同的“方言”,每一次协作都始于一场艰难的“翻译”?

在【探秘图像一致性技术语言和典型应用系列文章第一期】中,我们共同探寻了索尼图像一致性技术语言的发展背景,看到了从一场演唱会开始的“蝴蝶效应”,到索尼如何依托其从镜头到客厅的全产业链优势,构建起解决这一行业痛点的基石。

那么,这座旨在打通创作壁垒的“巴别塔”究竟是如何设计的?它的核心思想是什么?今天,让我们中深入核心,一同解读 “图像一致性技术语言”的基本内涵——它远非追求千篇一律的图像,而是为个性化创作建立一套高效、精准的通用技术语法。

什么是图像一致性技术语言

日常工作中的挑战是设备和系统各自规格不同,技术语言不统一,导致产品和系统调试,图像一致性调整等工作的沟通和协同困难。

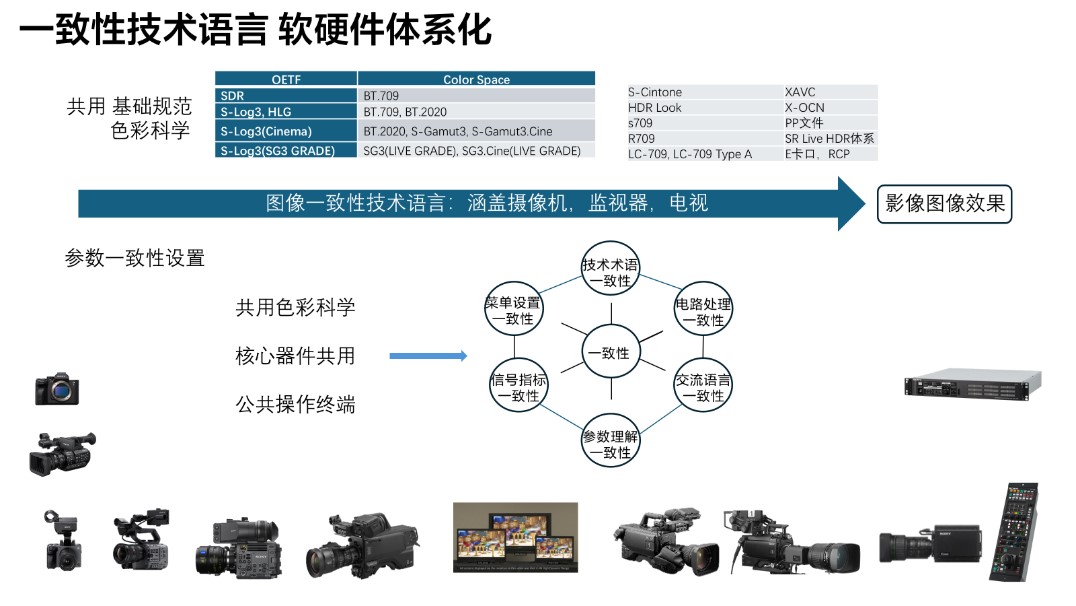

索尼通过 “软性规范(色彩、参数、术语等)+ 硬件生态(设备协同、核心器件共用)” 实现跨设备、跨流程、跨场景的图像统一调整体系,为影视制作提供了从拍摄到显示的全链路解决方案。其价值不仅在于技术细节的输出,更在于构建了 “生态协同” 的思维模式,即通过标准化降低复杂度,释放创作效率。

图像一致性技术语言不是特指图像的一致性。根据需求,不同摄像机不同监视器呈现的图像或需要个性,比如电影拍摄,或需要一致性,比如多机拍摄的电视活动。

图像一致性技术语言

1. 产品会说话,产品有个性,产品交流需要统一的语言。

1) 这里说的图像一致性语言不专指硬件,指的是影响图像效果,在硬件基础上软性的通用规范,软件设置等,以及关键的人机操作终端。

2) 首先是影像产品图像属性的一致性,就是在颜色规范,HDR设置上有统一的定义, 比如S-Log3。

3) 另外一方面是对产品技术基础的统一规划,在菜单设置、技术术语、电路处理上、操作终端上有一致性,比如摄像机上有色域Color Space设置,BVM监视器上也相应能设置对应的色域Color Space的设置。还可以将HDR 元数据作为交流语言,让BVM/PVM监视器直接读取HDC摄像机的HDR信号状态。

4) 有了这些通用的一致性语言后,并不是说就需要解决各种摄像机的图像颜色效果一致的问题,而是在技术基础上有了共同的配置,有利于最后实现创作需要的图像效果,并在调试中,技术交流中有了共同的技术术语和产品设置基础,方便沟通。最后的图像效果可以各有风格化,也可多机一致性。

2. 图像一致性技术语言的要素

1. 产业链需求清晰和多年积淀

广泛的光电,电光产品线需要一致性调整。产品线已经形成了从镜头到客厅,从摄像机到监视器的完整产品链路,比如摄像机效果需要监视器确认,监视器要能读懂摄像机的设置,并忠实还原。经过多年聚焦和积累,索尼具有深厚的技术积淀和研发经验,能充分发挥体系化优势,形成体系化的技术体系和一致性技术语言。

2. 实现技术语言一致性的基础

摄索尼摄像机和监视器/显示设备的产品链,实现端到端的光电和电光转换流程,是一致性的实践基础。在光电应用基础上,结合色彩科学体系、通用的处理元件、软硬协同,从而实现对全线产品菜单设置,电路硬件处理和算法,功能术语统一规划和一致性设置。

3. 共用基础规范,发展个性化特点

在支持行业内的技术规范基础上,索尼研发多种基础技术并形成规范。比如设备内置通用的多种色彩科学定义,沟通起来简单明晰。多个不同种类摄像机共享色彩设定规范(比如S-Log3),提供一致性图像设置。摄像机对应的色彩规范同时在部分监视器中可以设定并监看。

在提供基础规范能力之上,索尼提供个性化选择。比如S-Cinetone,实现快速的好看的电影感色彩呈现。HDR Look给广电级摄像机的HDR拍摄多了一个有用的工具。彩色矩阵在多种摄像机中作为通用的精细化色彩校正的 “关键工具”,仍然是非常有用的颜色调整和校正方式。在FX2,FX3摄像机中的图像配置文件,集合了色彩基础规范和多种参数进行组合调整,从而快速获得不同风格的图像效果。

4. 其它摄像机生态要素

带来亮度和景深新调整方式的可变滤镜技术、提供更好创意控制的虚拟光圈、多种参数综合作用的Cine EI拍摄模式、摄像机共享的E卡口、影像产品基石的图像传感器和AI处理单元、摄像机通用的操控终端等。

3、一致性中的差异:构建技术语言的完整图景

在讨论技术一致性时,我们既看到技术语言朝着多元性与体系化发展所带来的显著优势,也需正视实际应用中客观存在的差异。这些差异并非技术体系的 “断层”,反而为多元化应用场景提供了适配空间。技术一致性的核心价值,在于为多设备协同搭建 “最大公约数” 的沟通框架,而在这一框架之外,技术特性与应用需求的差异则牵引着设备选型与场景适配的方向,是向前探索和进化的动力。

其中,电影与电视两大行业在发展历程中形成的差异化需求,形成对设备设计、功能侧重与应用逻辑的不同发展。值得关注的是,随着技术迭代,曾经清晰的行业边界正逐渐消融 ,两类技术体系在相互借鉴中不断融合,成为一致性语言演进的重要方向。例如,传统索尼讯道机如今也纳入了 S-Log3 曲线选项,正是这种融合趋势的生动体现。

1. 电影和电视拍摄的一些区别和融合

在实际创作中,设备特性的差异与行业应用的独特需求相互交织,共同塑造了两类领域的技术路径。电影与电视制作既紧密关联,又在核心需求上存在显著分野,而二者的融合已成为当下内容创作领域的热点方向。以下举例技术参数与应用逻辑层面,解析两类领域的典型差异。

1) 色域:电影有DCI-P3,ACES等,电视有BT.2020、BT.709、SMPTE-C等。

2) 颜色一致性:不仅是图像颜色的一致性,电影摄像机还要求摄像机之间噪点一致性,动态范围明暗区档位一致性等。 如果电影机和电视讯道机组合在一起进行拍摄时,由于传感器等区别,颜色匹配需要仔细调整。索尼设备之间有设置的一致性,调整起来会方便很多。调整参数和方法很多,通常需要先确认是以电影机还是讯道机为主,然后进行颜色调整。

3) 伽马:电视系统伽马是1.2(还有HLG的可变伽马),数字电影系统伽马大约是2.6;

4) 动态范围:电视中,行业惯例是以90%反射率白为基准,对应100%动态范围,超过基准的动态范围用百分比表示,广播级摄像机在SDR拍摄时动态范围一般为600%, HDR的引入带来了更有弹性的拍摄范围,HDR使用更多的电平资源用于高光显示。电影摄像机,动态范围或宽容度定义是以18%反射率灰为基准,对应0档光圈,低或高于基准的感光度用下/上光圈档位表示。动态范围和宽容度严格意义上是有差别的,简单说宽容度是动态范围内我们可以获得的可用图像的曝光范围。

2. 摄像机之间的区别

总体来看:电视摄像机侧重即时重现,快速对应直播和制作,因此画面风格是真实好看,摄像机有一整套快速拍摄节目的流程和装置,很少使用Log方式拍摄,很少使用LUT调色;电影机通常使用侧重后期创作的理念,讲究电影感,使用Log方式,可用LUT等方式。电影电视的融合,也带来了共性因素的增加,比如电视摄像机超高清和HDR技术,Log色彩设置带来了接近电影感的画质,电影机(如索尼 CineAlta 系列, FX系列)也在适配直播场景,尤其在小屏直播(如线上演唱会、短视频直播)中,凭借细腻的画质成为主力设备之一。这种融合并非 “同质化”,而是在保留各自核心优势的基础上,保持不可替代的场景特性同时,拓展跨场景应用能力。

1) 传感器的多样化:全画幅、S35mm、2/3英寸、1/2英寸等多种规格

3片式2/3英寸,是讯道机的主要规格,色彩准确性好,景深大,适合将主体拍摄在焦平面上,现场直播的传统选择。

电视和电影传感器多不一样,但也有融合,比如S35的传感器,既有电影机,也有新的讯道机HDC-F5500出现。

2) 讯道机的集成一体化:HDC系列讯道机用于转播,具有高度集成化。多种视音频信号接口、通话/Tally/摄像机控制/网络/提词器/同步等信号接口、长距离信号传输、对外供电、连接大倍率镜头等高效率和可靠的设计。此外,讯道机还有很多辅助信息支持,比如聚焦数值等协助摄像机拍摄的信息。

CineAlta系列电影机如果要转为讯道机,需要增加外挂适配器,但在连接一体性,大镜头兼容性、多设备协同效率上,无法做到和原生讯道机一样。反之,2/3 英寸讯道机也无法通过硬件改造实现电影机的浅景深和电影质感。两类设备的设计基因决定了其核心场景的不可替代性。

3) 镜头的多样化

B4卡口的广播镜头可以实现大倍率光学变焦,适应灵活变化的景别拍摄,尤其是远景,变化剧烈的场景,适配体育赛事(如高尔夫、足球)、大型晚会等场景,可快速切换远景(如球场全景)与特写(如运动员表情),且对焦速度快、稳定性高,满足直播中 “动态景别调整” 的需求。

小巧的全画幅镜头,焦段更聚焦(如 24-70mm、70-200mm),配合FX3,可实现细腻的景深控制,例如拍摄舞蹈节目时,多台搭载此类镜头的FX3,可灵活穿插运镜,快速完成特写(如舞者手部动作)与中景(如群体舞蹈队形)的切换,且轻量化设计降低了摄影师的操作负担。

4) 控制方式的系统化

讯道机习惯使用 RCP面板实现多机实时调光调色,配合通话系统、Tally 信号,形成 “导演指挥 - 摄影师拍摄 - 技术人员实时调整” 的高效协作流程 —— 例如直播中,技术人员可通过 RCP 同步调整多台摄像机的白平衡、曝光,确保同一场景的画面一致性。

电影机虽支持 RCP 或电脑控制,多数时候并不强调实时快速调整,更强调 “前期参数测试”。 CineAlta系列如果是直播用途,那么RCP也将是主要调色工具。

5) 颜色调整方式精细化

讯道机,新闻采访用摄录一体机等以多种矩阵为主要精细化调色方式,可用文件化方式记录和存储摄像机设置和状态。电影机基本是使用Log和LUT等设置进行拍摄。调色除了矩阵方式,还有加载LUT,CDL, ART文件等方式满足精细化创作需求。

3. 制作理念和流程融合化

讯道机是为转播而设计,景深大,转播综合功能强,电影机景深浅,讲究电影感。讯道机快速展示直播要素,保证转播画面的基本情况,电影机更充分利用浅景深,焦外效果等展示导演意图,观众也能获得沉浸感。电影机焦段变化和聚焦难度大,多要靠近拍摄主体,切换景别多,需要不同景别图像互相过渡。浅景深和深景深画面的比例、两种摄像机的色彩平衡、转播节奏、故事感、临场感需要考虑观众的接受程度。

4. 监视器:差异的 “整合者” 与一致性的 “呈现者”

理解技术一致性中的 “同与异”,离不开监视器的关键作用 —— 优质监视器不仅是 “信号显示工具”,更是 “差异的整合平台”,能够兼容不同行业、不同设备的信号标准,为跨领域制作提供统一的监看基准。

以索尼 BVM/PVM 系列专业监视器为例,其核心优势在于 “多标准兼容”:既能精准呈现电视规格信号,如 BT.709/BT.2020 色域、多种系统伽马,确保广播级制作的色彩准确性;也可加载电影行业的参数配置,如 DCI-P3 色域,支持电影前期监看与后期成片审核。这种 “全场景适配” 能力,正是索尼通过长产品线布局(覆盖从广播级到电影级的监视器需求),为技术融合提供的硬件支撑。

从本质上看,监视器的价值在于 “让差异可被统一验证”,无论是电视直播的即时画面,还是电影后期的调色效果,都能在同一监看标准下被评估,既保留了不同技术体系的独特优势,又避免了 “因设备差异导致的创作偏差”,最终服务于 “内容价值优先” 的核心目标。

技术一致性并非 “消除差异”,而是在差异中找到协同的基础。电影与电视的技术融合、摄像机与监视器的跨场景适配,本质是 “求同存异” 的过程。未来,随着超高清、HDR、虚拟制作等技术的发展,技术语言的一致性将进一步深化,但设备的差异化特性仍会长期存在。这种 “和而不同” 的生态,正是内容创作多元化的重要保障,也是设备研发和探索的动力。对于创作者与技术选型者而言,关键在于 “理解差异背后的场景逻辑”,让设备特性与创作需求精准匹配,最终实现技术为内容服务的核心目标。

综上所述,一致性技术语言的要素主要是共用的基础规范,一致性设置,同时我们也要了解一致性技术语言并不意味着只是追求相同,在一致性中的区别,也是一致性语言的重要拼图。

通过今天的探讨,我们发现,“一致性技术语言”的奥秘并不在于抹杀个性,恰恰相反,它通过建立共通的色彩科学基础、统一的菜单逻辑、协同的元数据交互,为技术人员搭建了一座高效沟通的桥梁,从而将更多的精力从繁琐的设备调试中解放出来,专注于实现创作者天马行空的想象。

可以说,一致性是创意的加速器,而非束缚个性的枷锁。

在下一期,我们将走进实战现场,深入剖析 “一致性技术语言的关键要素” ,看这些基础规范如何在HDR现场转播、全视角混合制作等复杂场景中精准落地,化身为提升制作效率与图像质量的强大引擎。敬请期待!